先週末から濱中史朗さんの展覧会が続いておりますが、最終日となる次の日曜日12月19日夕方より井上周子さんのリュート演奏がお愉しみ頂けることとなりました。生演奏を聴きながら史朗さんの器をご覧になれます。お時間ありましたら是非お立寄り下さい。

会場 ギュメレイアウトスタジオ+さる山

Chikako INOUE Live Performance- Lute at ‘guillemets layout studio+SARUYAMA’

This day is the last day of Shiro HAMANAKA exhibition.

Date/ Dec. 19 2010 (Sun)3 pm start, maybe.

Please come see.

note

猿赤 四ツ碗

本日より東京南青山にて「猿赤四ツ碗」展示販売を行ないます。

本日より東京南青山にて「猿赤四ツ碗」展示販売を行ないます。

踊る人 -赤木明登-

少し前、‘アフォーダンス’という言葉を知った。20世紀、アメリカの心理学者ジェームズ・ギブソンの造語である。‘アフォーダンス’(affordance)とは環境が動物に提供するもの。身の回りに潜む「意味」であり行為の「資源」となるもの。

例えば、地面の表面はその水平さ、平坦さや十分な広がりによって、(動物の身体を)支えることをアフォード(afford-与える、提供する)する。それを私たちは土台、地面、床などとよび、それらは動物にとっては身体を「支持する」、その上を「移動する」などのアフォーダンスがあるというわけ、らしい。

この言葉を教えてくれたのは、ひょっとこ踊りの好きな塗師である。そしてこの概念は、自然によって与えられ、作り手が器を作り、使い手が手にするという一連の行為を私に思い起こさせた。自然はその性質によって、作り手に器を作ることをアフォードする。そして今度は、作り手の用意した、質感、形状、機能等といったアフォーダンスによって、受け手はまんまとその器を手にしてしまう。その関係性はちょうど入れ子の椀のようになっている。同時に、その椀が組み合わせや使い方次第で、幾通りもの可能性があるように、自然、作り手、器、受け手の関係性は相互に作用し、それぞれにとっての環境と影響はいつでも入れ替わり可能である。

自然や器といった環境から、私たちは次々に与えられ、やり取りをし、共に変化する。いつの間にか境は消失し、ひどいかぶれを経て漆が塗師の体の一部となり生き続けるように、この器は私の一部となるだろう。

奏でる人 -猿山修-

ヴィオラ・ダ・ガンバという、何かの呪文のような名前の古楽器がある。外観はよく似ているが、ヴァイオリン属とは系統の異なる弦楽器である。主に16~18世紀のヨーロッパで、室内楽や教会音楽に用いられたが、演奏形態が変化し、その規模も大きくなると、音量の小さいこの楽器は、その後一旦廃れてしまう。音楽が生活に密着していればしているほど、その様式の変化に影響されるのだろう。しかし、19世紀末からの古楽復興運動などにより、再び演奏され始める。全盛だったその時と、再発見されてからの今日と、この楽器の魅力は変わったのだろうか。

その人は、とても嬉しそうにその楽器に触れる。それから、音を選んでメロディーを重ね、ひとつの曲を作る。昔からある楽器で、ずっと変わらないドレミの音階を使って、初めて奏でられる音の連なり。初めて聴く新鮮さと、前から知っているような懐かしさのようなものが同居する。全てはずっとずっと昔からあり、その人はただ偶然に出会い、今心地良いと思うものを選ぶ。偶然が必然に変わる。きっとそんな風にして、このお椀も作られた。その人は言う、雄弁ではないし、素っ気ないけれど、何だかちょうどよくて美しいと。ヴィオラ・ダ・ガンバへの最高の褒め言葉。そしてこのお椀にも、何のてらいもなく同じ言葉が言えるだろう。結局好きで、いつも当たり前のように同じ曲を聴く。同じなのにいつも違う。

そんな音楽のようなお椀を私は手離すことが出来ない。

―山本千夏(Gallery Yamamoto)

会場/東青山(ひがしあおやま)

キチンと作られた日用品を

少しずつ選んで並べています。

お直しも承ります。

お運びください。

〒107-0062

東京都港区南青山6-1-6 パレス青山1階

03-3400-5525

welcome@higashiaoyama.jp

http://www.higashiaoyama.jp/

銀座線、半蔵門線、千代田線の表参道駅 A5 出口から徒歩約7分

月、火 休み 正午〜午後8時

「黒をつかう 黒でつつむ 黒につつまれる」展

明日から「さる山」では、辻野剛さんの展覧会を行ないます。とても綺麗なワイン関連ガラス器が並びます。皆様是非御来場下さい。

https://guillemets.net/saruyama/events.html

そしてもうひとつ、栃木 Gallery Yamamoto でも企画展に参加します。こちらもご興味ありましたらご来場頂けたら幸いです。。

「黒をつかう 黒でつつむ 黒につつまれる」展

詳細:2010年11月20日(土)-28日(日)

11:00-17:00 会期中無休

Gallery Yamamoto

栃木県下都賀郡野木町南赤塚786-2

tel 0280-56-2444

fax 0280-56-2002

電車:JR宇都宮線野木駅東口より徒歩20分

自動車:東北自動車道久喜インターより30分

濱中史朗の器

仁平幸春×猿山修の墨染め風呂敷

猿山修×かぐれのシャツ

黒をつかう―濱中史朗

白も黒も自在に操る濱中史朗。本展では、マットで艶のある、ミニマムで装飾的な、美しく矛盾する黒の磁器のシリーズを。カップやお皿、茶碗など、日常から少しの非日常まで。

http://www7.ocn.ne.jp/~ooya/

黒でつつむ―仁平幸春

引き染めで一枚一枚丁寧に染められ、縫われた風呂敷。染色家である仁平幸春の洗練された技術の証。着物にも洋服にも、あらゆる場面に持ちたい、愛用間違いなしの一枚。

http://www.foglia.jp/ja/

黒につつまれる―猿山修/かぐれ

オーガニックコットンを使用し、細部にまでこだわったシンプルなシャツ。男女の境なく着るひとに心地良く添う。デザイナー猿山修とかぐれが出会って生まれた、永遠の定番。

http://www.kagure.jp/

ARICA 第19回新作公演 「house=woman 家=女」

芝居に参加しております。

http://www.aricatheatercompany.com/

ARICA 第19回新作公演 「house=woman 家=女」

「人間の掟には背いてやる この世の人々よりもあの世の人々に気に入ってもらえればそれでいい あの世の人生の方が長いずっと」

これからは永遠にあの世で横たわっているずっと 世界に名だたる喧噪の街、新宿歌舞伎町の真ん中に、周囲の猥雑な熱気から少し身を引くようにたたずむ蔦の絡まる古いビルがある。そして、その地下室には、あの女がいる。法に逆らい兄を埋葬するという、神への義務と情愛の倫理によって、法=国家を超えようとした女、それゆえに牢屋で首を吊った女、その死は連鎖して法を発した国家の王は、妻と息子を失うことになった。《アンティゴネー》。共同体の内からそれを打ち破ろうとした幼児のような頑な女の魂は亡霊となって今、歌舞伎町の古びたビルの地下室に、潜んでいる。崩れかけた部屋の物陰から声が聞こえる。そこにはもうひとりの女《house-woman》。そのビルに棲み、その家に拘束された女はここで、来るべきアンティゴネーの魂を召喚する。

演出・美術:藤田康城

テクスト・コンセプト:倉石信乃

出演:安藤朋子

音楽・演奏:猿山修、高橋永二郎

公演日

2010 年10 月28 日(木)29 日(金)30 日(土)31 日(日)

11 月3 日(水・祝)4 日(木)5 日(金)6 日(土)7 日(日)

11 日(木)12 日(金)13 日(土)14 日(日)〈全13 回公演〉

(開演時間:月~土19:30pm、日祝のみ17:30pm)

会場 A to Z(客席数約40 席を予定)

新宿区歌舞伎町2-38-5 岡野ビル地下(大久保病院斜め向かいのビル)

新宿・大久保・新大久保駅から徒歩9分、西武新宿駅から徒歩3分。

※会場には、暖房・トイレの設備がありませんので、ご了承ください

※演出の都合上、開演後入場ができません。ご注意ください。

料金:前売¥3,000・当日¥3,500・学生¥2,000(当日受付にて学生証提示のこと)

主催:ARICA 助成:芸術文化振興基金/公益財団法人セゾン文化財団 協力:A to Z

御興味ある方は、是非。お待ちしております。

Schedule for the Theater Company ARICA

http://www.aricatheatercompany.com/

ARICA New creation

「house=woman」

Director: Yasuki Fujita

Text and concept: Shino Kuraishi

Performer: Tomoko Ando

Live musician: Osamu Saruyama, Eijiro Takahashi

Date : 28th(thu) 29th(fri) 30th(sat) 31st(sun) October, 3rd(wed)

4th(thu) 5th(fri) 6th(sat) 7th(sun) 11th(thu) 12th(fri) 13th(sat)

14th(sun) November 2010

[thu, fri, sat 7:30pm wed, sun 5:30pm]

Place: A to Z (40 seats only) 2-38-5 Kabuki-cho, Okano building

basement, Shinjuku (9 minutes from Shinjuku, Shin-Okubo and Okubo

station, 3 minutes from North exit/Seibu Shinjuku station)

Ticket price: advance reservation 3,000 Yen, door ticket 3,500 Yen,

Student 2,000 Yen

Presented by ARICA

Supported by Japan Arts Fund / The Saison Foundation

Co-operated by A to Z

Please come see.

『猿山修デザイン』展、『猿山修のプロダクトの仕事』- "design works by Osamu Saruyama", Osamu Saruyama "works of products"

私がデザイナーとして関わった、食器を中心とした展覧会が、三月末から下記の二つの場所にて開催されます。

『猿山修デザイン』展

MANOS GARDEN

733-0037広島市西区西観音町11-7-2F

TEL 082-294-5660

http://www.h4.dion.ne.jp/~manos

会期 2010年3月27日 (土)- 4月3日 (土)

開廊時間 11:00- 18:00 ただし、最終日は16:00迄

猿山修の在廊日 3月27日 (土)

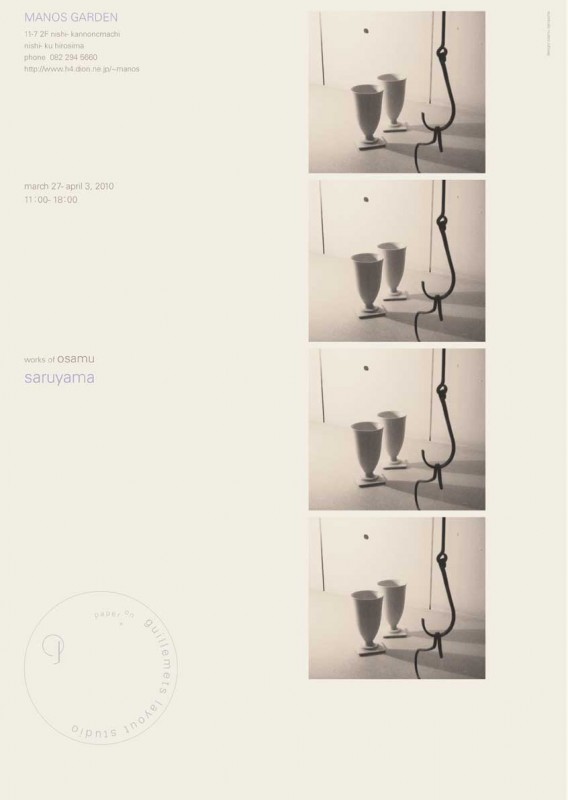

『猿山修のプロダクトの仕事』

gallery yamahon

518-1325 三重県伊賀市丸柱1650

tel/fax 0595-44-1911

http://www.gallery-yamahon.com

会期 2010年3月27日 (土)- 4月18日 (日)

会期中休廊日 火曜日

開廊時間 11:00- 17:30

猿山修の在廊日 3月28日 (日)

1994年に「さる山」は西荻窪にて自分の世界観を表現する場として古道具を始める。元々、音楽、グラフィック、美術、古道具などの様々なモノに関心を持ち、カテゴリーにこだわることなく活動をし、2000年には、元麻布に移転し、猿山修の古道具の選択と独自の空間が話題を呼ぶ。僕が猿山さんと出会ったのもちょうどその頃。猿山修の仕事は多岐にわたり、グラフィックデザイナーとして独自の平面構成を作り、プロダクトデザイナーとしては大きな制作会社に図面を渡すだけということはなく、少量だが自身が作り手の技術や感性を認めた個人作家(陶芸、金属の作家等)と共同で制作していくというスタンスをとっている。

また「さる山」では年に数回個人作家の展覧会を開催し、作家の作品発表としての空間提供し、モノと空間の関係性を演出し、現代作家にも影響を与える。

また音楽活動も継続されコントラバス、ヴィオラダガンバの演奏家として、演劇・映像・舞踊音楽の担当と、あらゆる角度からの受けた感覚が猿山修の感性を磨き、器等や空間へと形として変換されていく。

本展では「猿山修の仕事ーproduct」展と題しまして、猿山修のデザインした陶磁器や木製、金属品と生活道具を中心としたプロダクトの仕事を約150点ご覧頂けます。

また古陶磁器、グラフィックの仕事も一部ですが、合わせて展示致します。どうぞご覧下さい。また今展は一部を除き、受注販売となりますのでご了承ください。

Lunchのお知らせ

本展会期中の週末の土、日曜日のみ昼食をご用意しております。ご予約も承っております。お気軽にお電話又はメールにて御予約くださいませ。また数量に限りがありますのでご了承下さい。詳細や予約状況はホームページで御覧頂けます。

3月23日(火)〜 3月26日(金)迄は展示替えのため休廊とさせて頂きます。

4月19日(火)〜 4月23日(金)迄は展示替えのため休廊とさせて頂きます。

次回の展覧会 4月24日(月)〜 5月16日(日)「望月通陽 鉄の仕事」展

皆様の御来場お待ちしております。

Information from ‘SARUYAMA’

There are some products, I designed, which I collaborated producing together directly with some craftsmen. Those are such old things I introduce at “saruyama” as if to be quietly appealing.

They have forms I feel to retain preciously. I selected freely and kept creating them “with who and how” as with the intention of making suggestion in my own space.

Here I have exhibitions in March, mainly focused on the table ware.

“design works by Osamu Saruyama”

March 27(sat)- April 3(sat), 2010

Open 11am- 6pm

at “MANOS GARDEN”

2F 11-7 Nishikannon

Nishi Hiroshima 733-0037 JAPAN

Phone 81(0) 82 294 5660

http://www.h4.dion.ne.jp/~manos

+

Osamu Saruyama “works of products”

March 27(sat)- April 18(sun), 2010

Open 11am- 5.30pm

Closed on Tuesdays

at “gallery yamahon”

1650 Marubasira Iga Mie 518-1325 Japan

Phone 81(0)595-44-1911

http://www.gallery-yamahon.com

Please come see.

GEISAI大学

来週こちらの催しに参加致します。

http://www.geisai.net/g14/news/newspage.php?id=77

ナイフ展 Gallery Yamamoto "KNIVES"

こちらの展覧会に新作のバターナイフを出品しております。金工永井理明さんと組んだ最初の仕事となりました。素っ気ない小振りのものですが、よくしなる薄い刃がバターを優しくパンに移します。きれいな石で出来たヤジリと云われる石器時代のナイフも出品されています。ご高覧頂けたら幸いです。

Gallery Yamamoto ナイフ展

2010年2月15日(月)より28日(日)

11am- 5pm 会期中無休

根源的で強くて弱くて繊細で

道具の始まりは人の手の続き

人はナイフと同時に

自由と不自由を手に入れました。

古代から中世、現代に至るまで、

森へ行くにも机の上や台所、食卓でも、

人とナイフ…切っても切れない関係です。

包丁、バターナイフ、カトラリーや肥後の守、

菓子切りややじりまで、

幅広い意味でのナイフを中心に。

出品/鈴木康人+智子、永尾駒製作所、kanahen、竹俣勇壱、猿山修+永井理明、古いもの

Gallery Yamamoto

下都賀郡野木町南赤塚786-2

0280 56 2444

ギュメレイアウトスタジオ制作CD "guillemets disc"

ヨーロッパ各地に伝わる旋律を集めた井上周子さんの2nd CD『sources』がギュメレイアウトスタジオより発売されました。購入ご希望の方は、こちらのウェブサイトcontactよりe- mailにてご連絡下さい。

あわせて現在販売中の当方制作CDもご紹介致します。各タイトル1,050円(税込送料別)。

cd-202 “sources”

cd-202 “sources”

Chikako Inoue/ Luth Renaissance

Mélodie Burgare

1. Ya Kazhi Mi, Oblache Le Byalo

F. Da Milano

2. Ricercar

J. Dowland

3. Fortune

Mélodie Anglaise

4. Green Sleeves

F. Da Milano

5. Ricercar

Mélodie Anglaise

6. Royal Oak

Mélodie Irlandaise

7. How Sweet The Answer

L. De Narvaez

8. Mille Regrets

Gio. M. Da Crema

9. Ricercar

Mélodie Française

10. Une Jeune Fillette

Mélodie Italienne

11. La Biondina

Mélodie Burgare

12. Ya Kazhi Mi, Oblache Le Byalo

cd-201 “mélange”

cd-201 “mélange”

Chikako Inoue/ Luth Renaissance

F. Spinacino

1. Ricercar

V. Capirola

2. Ricercar settimo

3. Spagna seconda

G. M. da Crema

4. Lasciar il velo

F. da Milano

5. Ricercar

J. P. Paladin (?- 1566)

6. Fantaisie

A. Holborne (1545- 1602)

7. Piece without title

8. Anthony pavan

9. Fantasia

cd-010 “mobile”

Osamu Saruyama/ Bass Viol

Op. 13 Mobile For Viol

1. 1

Soundtrack for the exhibition “Mobile”

cd-009 “blinding noon”

cd-009 “blinding noon”

Osamu Saruyama/ Contrabass

Soundtrack for the 16 mm film

“Blinding Noon” by Nagaru Miyake

O. Saruyama

Blinding Noon

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. 7

cd-007 “7 conoide”

cd-007 “7 conoide”

Osamu Saruyama/ Bass Viol

Soundtrack for the exhibition “hommage”

O. Saruyama

Op. 7 7 Pieces for Viol

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. 7

cd-006 “3 pieces”

cd-006 “3 pieces”

Kazuto Ito/ Acoustic Guitar

K. Ito

3 Pieces for Guitar

1. 1

2. 2

3. 3

Solo Improvisation

4. 1

5. 2

cd-004 “pour contrebasse”

cd-004 “pour contrebasse”

Osamu Saruyama/ Contrebasse

Yasumune Morishige/ Violoncelle

O. Saruyama

1. Op. 4 Seule

https://soundcloud.com/osamu-saruyama/01-op-4-seule

2. Op. 5 Avec Violoncelle

3. Op. 2 Seule

4. Op. 9 Avec Violoncelle

cd-102 “for music box”

cd-102 “for music box”

Osamu Saruyama/ Electronics

O. Saruyama

1. Menuet

2. Canon

3. Menuet

4. Vivace

5. Canon

6. Fuga

7. Sarabande

8. Menuet

G. De Machaut

9. Je Vivroie Liement

G. P. Telemann

Sonata In Canonmenuet

10. Vivace

11. Grave

12. Allegroassai

13. Vivace

14. Cantabile

15. Scherzando

O. Saruyama

16. Canon

cd-101 “1-2-2-1-1-3”

cd-101 “1-2-2-1-1-3”

Osamu Saruyama/ Contrabasse

Yasumune Morishige/ Violoncello

Jacob Draminsky Højmark/ Sopranino Saxophone, Bass Clarinet

Live Improvisation

1. cb

2. vc + cb

3. vc + cb

4. vc

5. bc

5. ss/ bc + vc + cb